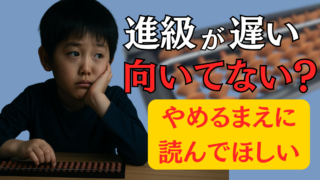

そろばんが向いてない?進級が遅い子の特徴と続けるべきか迷った時の判断基準

「うちの子はそろばんに向いていないのかも…」

「頑張っているのに進級が遅くて、このまま続けて意味があるのかな?」

そんな不安やモヤモヤを感じていませんか?

この記事では、そろばんが得意な子と不得意な子の違いや、進級スピードが伸び悩んでいるときの原因と対策、

そして「やめるべきか、続けるべきか」の判断材料まで、保護者の視点に立って丁寧に解説しています。

- そろばんに向いている子の共通点と伸ばし方

- 苦手意識を抱えた子へのやさしいサポート法

- 教室や先生との相性の見極め方

- 進級が遅いと感じたときの家庭での工夫

- そろばんを続けるべきか迷ったときのチェックポイント

また、計算力だけでなく、集中力や思考力などそろばんが育てる“非認知スキル”にも注目しながら、

算数や中学受験との関係についてもわかりやすくまとめています。

「我が子にとって、本当に合った学び方は何だろう?」

その答えを探している保護者の方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。

🎥 関連記事としてこちらのYouTube動画もおすすめです!

▶【スランプ脱出法】そろばんの進級が止まった時の乗り越え方を、実体験をもとに解説しています。

今まさに壁にぶつかっているお子さんや、保護者の方にぜひご覧いただきたい内容です。

目次

そろばんが得意な子の特徴と伸びる理由

そろばんを学ぶ子どもの中には、ぐんぐん伸びる子と、なかなか上達しない子がいます。

その違いの一つに、「そろばんが得意かどうか」が大きく関係しています。

そろばんが得意な子には、ある程度共通する性格や傾向、学び方の特徴があります。

ここでは、そろばん学習で特に成果を出しやすい子どもの特徴と、その背景にある要因を詳しく見ていきます。

そろばんが得意な子に共通する性格・傾向

そろばんが得意な子には、性格面で以下のような共通点が見られます。

【主な特徴】

- 物事をコツコツ続けるのが得意

- 指示されたことを素直に取り組む

- 集中して一つの作業に没頭できる

- 静かな環境が好き、落ち着いている

- 競争心が強く、「合格」や「進級」がモチベーションになる

これらの性格は、そろばんの繰り返し学習・地道な積み重ねと相性が良いのです。

特に、「できるようになるまで頑張る力(GRIT)」がある子は、進級も早く、上位級までたどり着きやすい傾向があります。

もちろん、性格は生まれつきだけでなく、練習を重ねる中で後天的に育つ部分も多いため、今苦手な子でも伸びる可能性は十分にあります。

計算力・集中力・数字感覚が高い子の特長

そろばんが得意な子には、計算や数字に対しての感覚が自然に身についている子が多いです。

特に以下のような力を持っていると、そろばん学習がスムーズに進みやすくなります。

【そろばんに強いスキル】

- 数字をかたまりで捉える力(10進法感覚)

- 暗算や計算のルールを感覚的に理解できる

- 周囲の音に惑わされず集中力を維持できる

- 手先の動きと頭の中の処理がリンクできる(手脳協調)

これらは、「向いている」だけでなく、そろばんを通じてさらに伸ばすことができるスキルです。

また、「集中力」に関しては、学習初期では長く続かない子でも、そろばんのリズム練習や1日数分の反復で、着実に育てていけるという点も保護者にとって安心材料になります。

好奇心・モチベーションが上達を加速させる仕組み

性格やスキルに加えて、実は子ども自身の「やりたい気持ち(内発的動機)」がそろばん上達の鍵です。

「新しい級に合格したい!」

「前より速くできた!」といった

小さな成功体験が積み重なることで、自分から机に向かうようになる子も少なくありません。

【モチベーションを高める要素】

- 合格シールや進級カードなどの“ごほうび要素”

- 家族や先生からの具体的な「成長をほめる声」

- 競争ではなく「前の自分を超える」楽しさの実感

また、そろばんは短期間で成果が見えやすい学習法の一つ。

結果が数字(点数や時間)で見えるため、達成感も得やすく、子どものやる気を自然に引き出す仕組みがあります。

モチベーションを高く保てる子ほど、楽しみながら上達するため、習い事として長続きしやすくなります。

そろばんが得意な子は、「性格」「計算スキル」「やる気」の3つがバランスよく整っているケースが多いです。

しかし、これはあくまで傾向であり、「今そうでない子」でも適切なサポートと工夫で得意に変えていくことが可能です。

次章では、「不得意な子の特徴」とそのサポート方法についても詳しく見ていきましょう。

そろばんが不得意・向いていない子の特徴

そろばん学習は、すべての子どもにとって楽しく簡単なものではありません。

なかには、「どうしても苦手」「続けるのがつらい」と感じてしまう子もいます。

ここでは、そろばんが不得意・向いていない傾向を持つ子どもの特徴と、そうした子への適切な理解と対処の糸口を紹介します。

苦手意識・上達しにくい子に共通する傾向

そろばんが苦手な子には、ある程度共通する特徴があります。

【主な傾向】

- 計算より言語や運動が得意(数的感覚が弱い)

- 手先を使った細かい作業が苦手

- 繰り返しの作業に飽きやすい

- 一度失敗するとモチベーションが大きく下がる

- 集中力が分散しやすく、姿勢が安定しない

これらの傾向を持つ子は、そろばんの反復練習型の学習スタイルにストレスを感じやすい傾向があります。

また、そろばんの進級制度は“正解か不正解か”がはっきりしているため、結果が出にくいと自己肯定感を下げてしまうリスクもあります。

そのため、苦手意識が強くなりすぎる前に、「つまずきに気づく視点」が保護者にも求められます。

やる気が出ない・興味が持てない理由とは

やる気が続かない子には、そろばん学習の中に「楽しさ」や「成功体験」が感じられていないことがよくあります。

【主な理由】

- 問題が難しすぎる or 簡単すぎて退屈

- 結果がすぐに出ないため、努力と成果の因果が見えない

- 誰にも「できたね!」と声をかけてもらえない

- 他の習い事と比べて“遊び要素”が少なく感じる

- 進級が目的化しており、過程の楽しさが感じられない

特に低学年や幼児期は、「興味関心」がモチベーションの主軸になります。

そのため、「楽しい!もっとやりたい!」という感情が育ちにくいと継続は難しくなるのです。

もしやる気が感じられない場合は、以下のような対処が効果的です。

- やさしめの問題に戻して「できた感」を作る

- タイマーを使って“ゲーム化”する

- 結果より「頑張ったプロセス」をほめる

理解が進まない・進級が遅い具体例と注意点

進級が極端に遅い、理解が浅いと感じる場合、次のような原因が考えられます。

【よくある具体例】

| 状況 | 可能性のある原因 |

|---|---|

| 数字の読み書きが曖昧 | 基礎算数理解が不十分 |

| 桁の位置がよくわからない | そろばんの構造をまだ視覚化できていない |

| 途中でいつも間違える | 指の運びと頭の処理が一致していない |

| 合格目前で何度も落ちる | 緊張や完璧主義によるプレッシャー |

これらの状態が続くと、進級が遅れるだけでなく、自己否定感にもつながりやすくなります。

【対処のポイント】

- 毎回の練習を「結果で評価しない」こと

- 間違いを責めず、「次に活かせばOK」という雰囲気を作る

- どうしても合わない場合は、一時的に学習スタイルを変える

そして、最も重要なのは、苦手な状態を“ダメ”と決めつけないことです。

苦手だからこそ、そこからの成長や気づきが大きな学びになることもあります。

そろばんが不得意と感じる子には、学習スタイルや性格、興味の方向性に違いがあるだけです。

無理に合わせるのではなく、「どうしたらその子らしく学べるか」を一緒に探す姿勢が、成功への第一歩となります。

次の章では、そろばん学習をやめるべきか迷ったときの判断基準や、適切な見極めポイントについて詳しく解説します。

そろばんをやめた方がよいと感じるタイミングとは

どんな習い事でも「やめるタイミング」に悩むことはあります。

特にそろばんのように進級制度がある学習では、「続ければ伸びるのか、それとも合わないのか」の見極めが難しいものです。

ここでは、そろばんを続けるべきかやめるべきか迷ったときに考えるべき視点を、3つの切り口で解説します。

不向きな性格や発達特性への配慮

そろばん学習では、ある程度の集中力・操作性・反復への耐性が求められます。

しかし、すべての子どもがこの学習スタイルに合うわけではありません。

【不向きな性格・特性の例】

- 強い感覚過敏があり、机に向かうこと自体がストレス

- 集中持続が非常に難しい(数秒~1分程度で注意が散る)

- 一対一の指示や反復練習に極度の拒否反応を示す

- ストレスを表に出せず、内に溜め込みやすい傾向

発達特性のあるお子様(ASD、ADHDなど)にとって、そろばんのスタイルが“合わない”場合も珍しくありません。

もちろん、一律に「やめるべき」と判断する必要はありません。

重要なのは、「その子にとっての最適な学び方かどうか」を見極めることです。

【判断のポイント】

- 頑張れば成果が出る兆しがあるか

- 本人が前向きな意思を持っているか

- 学習後にストレスが残らず、笑顔が見られるか

これらを確認したうえで、向いていないと感じる場合は、無理に継続しない勇気も大切です。

忍耐力・集中力の限界と判断基準

「もう少し頑張れば伸びるはず」と思いがちですが、限界を超えた努力は逆効果になることもあります。

【限界サインの例】

- 練習中に頻繁に泣く、怒る、暴れる

- 見たくない・触りたくないと明確な拒否反応

- 教室や先生に対する不信感・緊張が強い

- 練習後に頭痛・腹痛などの身体症状が出る

これらのサインが見られる場合、一時的なストレスではなく、根本的に負担が大きすぎる可能性が高いです。

また、「続けさせたほうが本人のため」と思っても、子どもの“学ぶ力”は安心感の中でこそ育つという視点を忘れてはいけません。

【判断の指標】

- 最低でも週に1度は「楽しそうに取り組めた」と感じられるか

- 保護者の声かけに笑顔や前向きな反応が返ってくるか

- テキストや珠を触ることに抵抗感が薄れているか

これらがゼロに近い場合は、やめることでストレスから解放される可能性もあります。

本人・保護者の「やめたい気持ち」が出た時の対応法

「やめたい」と感じたとき、すぐに辞めるのではなく、いったん立ち止まって整理する時間を持つことが大切です。

特に多いのが、「先生に怒られたから」など、一時的な感情で辞めたいと子供が言うパターン。

本人にやめたい気持ちが出た時は、一過性のものなのか(怒られたから、友達と揉めたから、気分的にサボりたい日だから、見たいテレビと時間が重なっているからなど)、

それともずっと思っているものなのかを見極めましょう。

【おすすめの対応ステップ】

- 本人の気持ちを具体的に聞く(何が嫌?何がつらい?)

- 一時的なストレスか、継続的な困難かを見極める

- 教室の先生と連携し、練習の負荷・教材を調整してみる

- 「辞める・続ける」以外の選択肢も考慮する(休会・他教室など)

- 親の「こうしてほしい」ではなく、「この子にとって必要か」で判断する

また、親が「続けてほしい」と思う理由も、自分の中で整理してみましょう。

- 「そろばんを通じて得られる力」に期待しているのか

- 「途中で辞めたらもったいない」と感じているのか

- 「他の子より劣ってほしくない」という焦りがあるのか

これらに気づけるだけでも、より冷静で柔軟な選択ができるようになります。

そろばんをやめたいと感じる時期は、今の学び方が本当にその子に合っているのかを見直す、前向きな機会です。

一度立ち止まり、本人の声と心に耳を傾けながら、「やめる」か「続ける」かを一緒に決めていきましょう。

そろばん学習のメリットとデメリット【得意・不得意別】

そろばんは、長年にわたって多くの子どもたちに親しまれてきた学習法です。

特に、計算力や集中力といった基礎学力の土台を育てる点で高く評価されています。

しかし、すべての子に当てはまるわけではありません。

得意な子にはプラスになる一方、不得意な子にとってはストレス源になることもあるのが実情です。

ここでは、そろばん学習の代表的なメリット・デメリットを「得意/不得意」別に整理してみましょう。

得意な子がそろばんで得られるメリット・効果

そろばんが得意な子にとって、学習の効果は想像以上に大きなものです。

【主なメリット】

- 計算力の向上(スピードと正確性が両立する)

- 集中力が身につく(10〜20分間静かに取り組める)

- 暗算力が自然と鍛えられる(珠をイメージで操作)

- 合格・進級で自信がつく(小さな成功体験の積み重ね)

- 論理的思考や数字の構造理解が深まる

また、そろばんの学習は進級制度が明確で、「目標を持って取り組む」習慣が自然と身につきます。

小学校の算数にも好影響を与えやすく、特に筆算や暗算に対する苦手意識がなくなるのも大きな利点です。

苦手な子が感じるデメリット・向かないリスク

一方で、そろばんが不得意な子には、以下のようなデメリットやストレスが生じる場合もあります。

【よくあるデメリット】

- 手順が多く、操作を覚えるのに時間がかかる

- 結果が出るまで時間がかかり、「つまらない」と感じる

- 細かな動作が多く、手先の操作に疲れを感じる

- 進級できないと「自分はダメだ」と思い込みやすい

- 毎回の練習で“間違い”が強調され、自己肯定感が下がる

さらに、教室によっては「スピードや正確さ」を重視しすぎてプレッシャーになる場合もあります。

このような状態が長く続くと、「そろばん=嫌なもの」となり、

勉強全般に対するモチベーション低下にまでつながることもあるため注意が必要です。

計算以外に得られる意外なスキル(珠算・暗算・脳トレ)

そろばんの真の魅力は、「計算」だけにとどまりません。

特に近年は、“非認知能力”や“脳のトレーニング”としての効果にも注目が集まっています。

【得られる+αの力】

- 暗算力:そろばんの珠を頭の中で動かす「珠算式暗算」が育つ

- ワーキングメモリの強化:複数の桁を一時的に記憶して操作

- 忍耐力と集中の持続:10〜15分の演習で「没頭力」が高まる

- 視覚イメージ力の発達:数字を空間で捉える訓練になる

- マルチタスク処理の土台:左右の指で操作しながら頭で別処理

こうした力は、学力テストには表れにくいものの、長い人生で役立つ“学ぶ力の土台”となるスキルです。

また、海外でもそろばんが「右脳・左脳をバランスよく鍛える教材」として評価されており、

幼児教育やシニアの脳活教材としてのニーズも高まっています。

そろばんには、子どもによって「大きな武器」になる一方、「壁」となることもある学習法です。

大切なのは、得意・不得意の視点で一方的に判断するのではなく、子どもがどう感じているかを丁寧に観察することです。

「計算力を鍛えたい」「集中力を伸ばしたい」と感じるなら、そろばんは非常に優れた選択肢の一つになります。

次章では、「そろばん教室や先生・学習環境による違いと影響」について詳しく解説します。

そろばん教室・先生・環境の影響を理解する

そろばんは、単に教材や練習量だけで上達が決まるものではありません。

「どんな教室・先生のもとで、どんな環境で学ぶか」も成長の速度を大きく左右します。

たとえば、同じ週2回のレッスンでも、教室や先生の違いによって伸び方は大きく変わることがあります。

ここでは、子どもの力を最大限に引き出す教室・環境選びのポイントを紹介します。

上達しやすい教室・先生の選び方

そろばん教室を選ぶときは、「通いやすさ」や「料金」だけで決めていませんか?

実は、子どもの上達に影響を与える“見えにくい要素”が多く存在します。

【上達しやすい教室・先生の特徴】

- 子どもの表情を見て声かけのタイミングを変える

- 一人ひとりに合った進度・難易度を見極める

- 間違いを責めず、「なぜできたか」「どう直すか」を伝える

- 成績だけでなく“努力”や“姿勢”を認めてくれる

- 子どもが「先生のことが好き!」と言う

また、「厳しすぎず、ゆるすぎず」のバランスが取れた指導ができる先生が理想です。

【見学や体験で確認すべきポイント】

- 子どもたちが落ち着いて取り組んでいるか

- 先生の口調・表情に温かみがあるか

- 教室内の雰囲気がピリピリしていないか

通いやすさや料金も大切ですが、最終的に子どもが「行きたい!」と思える教室こそ、成長できる場所です。

プリント・宿題・レッスン内容の重要ポイント

「ただ通っているだけ」で力がつくと思われがちですが、

実際には教室内の内容・家庭での復習がセットになってはじめて効果が出ます。

【良いレッスンの条件】

- 毎回のレッスンに「目的」がある(復習/新しい級の練習など)

- 練習プリントが段階的で、負担なくレベルアップできる

- 宿題量が適切(やりきれる量+チャレンジ1枚程度)

- 時間計測練習やテスト形式の導入で“合格力”が身につく

また、そろばん教室では「家でどれくらい練習しているか」が、進級スピードを大きく左右します。

【プリント活用の工夫】

- 解答用紙の裏に「今日のミス」や「意識した点」をメモする

- 時間を記録して“自分の記録”に挑戦する仕組みをつくる

- 「進んだら○○シール」など視覚的な成長記録を貼る

レッスン内の内容と家庭学習がリンクしていないと、「その場限りの練習」で終わってしまうリスクがあります。

家庭のサポート・学習環境作りが成功の鍵

子どもがそろばんを好きになり、続けられるかどうかには、家庭の関わり方も大きく影響します。

【保護者にできるサポート】

- 練習時間を一緒に決めてルーティン化する

- 小さな進歩に気づいて「すごいね!」と声をかける

- 検定や合格の前後で「結果よりプロセス」をほめる

- 練習を“義務”ではなく“習慣”に変える雰囲気づくり

【おすすめの家庭学習環境】

- リビングの一角にそろばんスペースを設置

- タイマーやそろばんセットをひとまとめに

- ノートに進度記録や気づきを書いて見える化

子どもにとって、「誰かが見ていてくれる」「応援してくれる」という環境は、モチベーションと継続力の源になります。

「どこで、誰に、どんな風に学ぶか」は、そろばん上達のカギを握る要素です。

教室選びに迷ったら、“合っているかどうか”を子どもの様子から判断するのが正解です。

同時に、家庭での小さなサポートが「そろばん=楽しい」に変わる最大の後押しになります。

次章では、具体的に「そろばんが上達する子の学習法・習慣」について解説していきます。

得意に伸ばす!上達する子の学習方法と習慣

そろばんで成果を出している子の多くは、「才能」だけでなく学習方法と習慣の作り方が優れているという共通点があります。

どんな教材を選ぶか、どう練習するか、どんな風に間違いを受け止めるか——。

こうした日々の取り組みが、進級スピードや暗算力に直結します。

ここでは、そろばんを“得意”に育てるための学習法と習慣を3つの軸で解説します。

練習方法と問題集の選び方【初心者〜上級者別】

まず重要なのは、今のレベルに合った練習方法と教材を選ぶことです。

合わないレベルの問題集を使うと、子どもが「つまらない」「できない」と感じてしまいます。

【初心者(9〜8級レベル)】

- とにかく繰り返しがカギ。10問1セットの簡単なプリントから

- イラスト付きやカラー印刷など“楽しさ”を取り入れた教材を選ぶ

- 1日5分、そろばんに触るだけでも習慣化に繋がる

【中級者(7〜5級)】

- タイム計測を取り入れ、「スピード&正確さ」の意識を育てる

- 単元別問題集(見取り算/かけ算/わり算など)を使って重点練習

- 練習後に「どこで間違えたか」を親子で振り返ると◎

【上級者(3〜1級以上)】

- 検定模試・過去問を使い、実践形式で練習

- 暗算との併用で処理スピードの強化を図る

- 弱点パターンを記録し、苦手克服ノートを作るのも効果的

【学年別おすすめ教材と使い方】

教材名 学年 レベル 特長 それいけぱちぱちランドシリーズ

※リンク先は、1の問題集です。

その他のシリーズはリンク先でご確認ください。幼児(年少~年中頃) 初心者~10級導入 ・幼児〜小学校低学年向けに開発された、楽しく学べるそろばん教材

・リズムよく数える「ぱちぱちトレーニング」で、集中力と計算力を育成

・色使いやキャラクターを取り入れ、子どもが親しみやすい工夫が満載

・基礎から応用まで、自然にステップアップできる構成

・ゲーム感覚で取り組めるので、そろばん初心者にもぴったり

・ちびっこそろばんの本→プリント集→本・・・の繰り返しがおすすめちびっこそろばんシリーズ

※リンク先は、問題集0~3+プリント集14~11級のセットです。

その他のシリーズはリンク先でご確認ください。幼児(年長)~小学校低学年 初心者~3級 ・未就学児向けのそろばん教材シリーズ

・イラストやシールを活用し、飽きずに取り組める工夫が満載

・数字の読み書きや、簡単な珠操作を自然に身につけられる

・ゆっくり段階を踏むカリキュラムで、基礎力をしっかり育成

・保護者向けのアドバイスも掲載され、家庭学習にも最適

・それいけぱちぱちランドの本→プリント集→本・・・の繰り返しがおすすめいちばんわかりやすいそろばん入門 小学生~大人 初心者~3級 ・指の使い方からかけ算・わり算まで、イラストを見ながら玉の動かし方を楽しく練習できる構成

・初心者向けにわかりやすく解説されており、子どもでも楽しんで学べる内容

・基礎基本がしっかり書かれており、独学でも理解しやすいと好評 ・練習問題が含まれているが、練習量が少ないとの指摘もあり

・175ページのボリュームで、そろばんの基本から応用まで幅広くカバー

・後述の検定試験用問題集またはプリント集との併用がおすすめ朝日プリント社 珠算問題集

※リンク先は、日商の問題集です。

その他の連盟・級はリンク先でご確認ください。全学年対象 10級~1級

有段位

※珠算プリント集もあり

※暗算問題集・プリント集もあり・多様な検定に対応:日商、日珠連、全珠連、全珠学連など、主要な珠算検定団体の試験形式に準拠した問題集が揃っている

・級位別のラインナップ:10級から段位まで、各級位に対応した問題集が用意されており、学習者のレベルに合わせて選択

・実践的な問題構成:各問題集には、見取り算、掛け算、割り算、暗算、応用計算など、検定試験に必要な問題がバランスよく収録

・塾や学校での採用実績:多くのそろばん教室や学校で採用されており、信頼性の高い教材として評価されています。

そろばん練習をもっと楽しくするなら、こんなアイテムも!

目標設定・レッスン管理の重要性

そろばんは、目的意識がある子ほど伸びやすい習い事です。

「次の検定で○級を取りたい」「前回より早く正確に解きたい」など、明確な目標があることで、練習にも集中できます。

【目標の立て方】

- 1〜2か月単位で“段階的な目標”を設定する(例:5級合格→4級練習開始)

- 合格だけでなく、「スピードUP」や「ケアレスミス0回」など過程も目標にする

- できれば教室+家庭で目標を共有し、子どもの前で確認するようにする

また、練習の記録をつけるのも有効です。

- 日付・取り組んだページ・ミス回数・自己評価(★で)などを記録

- 結果が見えることで達成感が育ち、自然と継続意欲が高まります

「やったかどうか」ではなく、「どうやって伸びたか」を記録する意識を育てましょう。

ミス・間違いを成長チャンスに変えるコツ

そろばん学習に限らず、子どもは「間違えること」で伸びていきます。

【間違いをプラスに変えるコツ】

- ミスを“悪いこと”ではなく、“気づき”として捉える

- 間違えた問題は、できるまで同じパターンで練習して定着

- 練習後に「どこを直せばもっと良くなる?」と対話を入れる

- 保護者が「この問題、昨日よりよくなってる!」と変化に気づいてあげる

また、「間違いノート」や「失敗マークシール」などを活用すると、自己理解力が上がります。

「できた/できない」ではなく、「どう成長したか」に焦点を当てる学習習慣をつけることで、

子どもは自分のペースで前向きに取り組めるようになります。

そろばんを得意に育てるためには、「教材選び」「練習の工夫」「ミスの受け止め方」の3つが欠かせません。

一人ひとりに合った方法を見つけ、習慣として根づかせることが、上達への最短ルートです。

次章では、進級・検定に合格しやすい子の特徴や、試験対策の具体的なやり方をご紹介します。

進級・検定合格(7級・3級・1級・上級)を目指すコツ

そろばん学習において「進級・検定合格」は、子どものモチベーションを保ち、目に見える成果として励みになります。

しかし、7級・3級・1級と進むごとに合格基準が厳しくなり、正しい戦略なしにはなかなか合格できません。

ここでは、進級スピードを上げるために必要な習慣・考え方・試験対策のポイントを具体的にご紹介します。

検定合格しやすい子の特徴とは?

そろばん検定に合格しやすい子には、技術面だけでなく、メンタル・習慣面の共通点があります。

【合格しやすい子の特徴】

- 練習時に「本番を想定」して取り組める

- 時間配分を意識して問題を進められる

- ミスを恐れず、直前まで実力を伸ばそうと努力できる

- 解けなかった問題を「分析して再挑戦」する習慣がある

- 合格を「ゴール」ではなく「通過点」として捉えている

また、日々の練習で「自分でミスを発見し修正する力」がある子は、検定本番での対応力も高い傾向があります。

進級が停滞する場合のよくある原因と対策

どんな子でも、進級のどこかで“壁”にぶつかります。

その原因は単なる努力不足ではなく、練習法や教材選びに問題があることも多いです。

【停滞の主な原因】

- 自分のレベルに合っていない教材を使っている

- 苦手分野(見取り・かけ・わり)を後回しにしている

- タイマー練習の頻度が少なく、時間配分の感覚が身についていない

- 「とにかく枚数をこなす」練習になっており、復習や振り返りが不足

【効果的な対策】

- 苦手だけを集中的に練習できるプリントで克服

- ストップウォッチを使って“検定の空気”を家庭で再現

- ミスした問題だけを翌日もう一度解く“反復ノート”を作る

- 月ごとの目標を紙に書いて見える場所に貼る(合格イメージの視覚化)

効果的な試験対策・練習スケジュールの立て方

合格には、「毎日の小さな練習の積み重ね」と「計画的な仕上げ」が欠かせません。

【試験対策スケジュール例(3週間前〜)】

| 時期 | 内容 |

|---|---|

| 3週間前 | 苦手分野の集中特訓。新問題に慣れる |

| 2週間前 | 過去問で本番形式に挑戦。時間測定練習を開始 |

| 1週間前 | ミス分析・再演習中心。前回の結果と比較 |

| 直前 | 体調管理&気持ちの整理。あえて“少し控えめ”にして集中力温存 |

【コツ】

- スケジュールは“親子で共有”して視覚化(カレンダー管理)

- 小さな達成でも“できたこと”を記録して自信につなげる

- 前日に「ここまでやったから大丈夫」と自己暗示をかける準備を忘れずに

東谷珠算塾の模擬試験で実力をチェック!

そろばん検定に本気で挑むなら、模擬試験の活用は合格への近道です。

東谷珠算塾では、【偶数月最終日曜日】にオンライン模擬試験を開催中。

珠算・暗算ともに自宅受験が可能で、どこからでも参加できます(日本国内限定)。

- 対象級:日商珠算・暗算10級〜1級(合格者には認定証+合格シール+3級~1級合格者のみメダルと額縁授与)

- 受験費用:珠算2,500円/暗算2,500円/同時受験4,000円

- 結果は丁寧なフィードバックつきで返送

- 一般参加OK!初心者も大歓迎!

検定合格はゴールではなく「次のステージへの通過点」です。

正しい教材選び・計画的な練習・模擬試験の活用によって、お子さまは「自信」と「実力」を手に入れられます。

次章では、「算数・中学受験との関係」について解説します。

そろばんと算数・学校成績・中学受験との関係

「そろばんで計算力がつく」と言われても、具体的にどのように算数や、

中学受験に役立つのかが分かりづらいと感じる保護者の方も多いはずです。

実は、そろばんで培われるスキルは、算数の基礎はもちろん、応用問題への土台づくりにもつながっているのです。

ここでは、学校教育・中学受験との関係を整理し、他の学習法との違いも含めて分かりやすく解説します。

そろばんで鍛えられる算数力・計算力とは?

そろばん学習で最も大きな効果は、「計算スピードと正確性の向上」です。

これは単なる計算処理能力にとどまらず、算数の“理解力”や“処理力”全体を底上げする基礎となります。

【そろばんが鍛える算数力】

- 繰り上がり・繰り下がりの感覚(十進法の構造理解)

- 順序立てて計算する力(計算手順の意識化)

- 桁の大きさ・位取りの理解(小数・大きな数の処理力)

- 筆算より速い暗算力(思考の効率化)

特に、見取り算やわり算の練習は、「多段階思考力」や「計画的処理力」のトレーニングになります。

この力は、小学校高学年から登場する文章題・応用問題への対応力にも直結します。

くもん・公文式との違いと併用のメリット

「計算力を鍛えるなら公文?」という声も多いですが、そろばんと公文は似て非なるものであり、それぞれに強みがあります。

| 比較項目 | そろばん | 公文式 |

|---|---|---|

| 主な教材 | 珠を使った暗算・見取り算・乗除算 | プリント反復(筆算式) |

| 操作 | 実際に手を動かして計算 | 書いて計算 |

| 特徴 | スピード+空間認知/集中力 | 暗算+反復力/基礎の徹底 |

| 効果 | 桁の感覚・直感的処理 | 数式の読み解き力・粘り強さ |

| 向き不向き | 手を使うのが得意な子に◎ | コツコツ継続が得意な子に◎ |

✅ 併用のメリット

公文式が「筆算型思考」なら、そろばんは「珠算型直感思考」です。

両方を併用することで、論理力と直感力のバランスがとれた“数的感覚”が育ちます。

また、公文式には暗算表や九九強化があり、そろばんの「かけ算・わり算」練習との親和性も高いです。

中学受験や学校の成績に与える影響・効果

中学受験の算数は、「計算+思考力+処理スピード」が問われる教科です。

特に、計算力が土台にないと、複雑な図形・文章題に進む前に時間が足りなくなってしまいます。

【そろばんが与える受験効果】

- 計算問題を“瞬間的に処理”できるようになる

- 単位換算・割合・分数などを感覚的に処理できる

- 時間配分の感覚が身につく(試験慣れ)

- 複数工程の計算も“順序立ててミスなく”処理できる

さらに、そろばんで鍛えられる「集中力」「継続力」「緊張に強くなる力」は、

模試や本番の精神面でも大きなアドバンテージになります。

中学受験に向けて|おすすめ学習塾①

・現役東大生が一対一で直接指導!

お子様の性格・学習状況に合わせて、最適な勉強法と計画を一緒に実行します。

・完全オンライン対応で全国&海外OK!

日本語が話せれば海外在住でも受講可能。自宅から安心して東大生の授業が受けられます。

・定期テスト+22.5点アップの実績!

「できない」を「できる」に変える、戦略的で結果の出る学習サポートが評判です。

・個別指導なのに料金はリーズナブル!

東大生のリアルタイム指導を、他社よりも圧倒的に安価で提供できるのが魅力。

・家庭学習まで手厚くサポート!

授業だけでなく、日々の勉強習慣づくりまで、まるごとサポートしてくれます。

中学受験に向けて|おすすめ学習塾②

Z会の通信教育 中学受験コース

・東大・京大合格者多数!質にこだわる通信教育の定番

難関校に強いZ会。添削つきで、ただのプリント学習とは一線を画します。

・年齢・目的に合わせて選べる多彩なコース

幼児・小学生・中高生・大学受験生向けまで全学年対応。今のお子さまに“ちょうどいい”教材が見つかります。

・“考える力”を育てる本質的な学び

ただ解くだけでなく、考える過程を大切にするZ会だから、応用力・記述力が自然と育ちます。

・家庭学習でもプロの指導が受けられる安心感

タブレットコースや添削指導で、自宅にいながらハイレベルな学習が可能。部活や習い事との両立にも◎

・まずは資料請求から無料でスタート!

「うちの子に合うかな…?」と思ったら、まずは無料資料請求でじっくり比較・検討できます。

中学受験に向けて|おすすめ学習塾③

自分にあった先生が選べる!【家庭教師のサクシード】

・入会金・教材費・解約手数料ぜんぶ0円!

スタートにかかる費用ゼロ。月謝もリーズナブルで続けやすい家庭教師サービスです。

・1回の授業で複数教科OK!追加料金なし!

「数学のあとに英語」もOK。教科ごとの料金設定がなく、費用を気にせず対策できます。

・不登校・発達障害・帰国子女にも対応!

専門コースあり。完全オーダーメイドカリキュラムで、どんな悩みにも寄り添います。

・対面かオンライン、選べる指導スタイル

自宅派もネット派も安心。生活スタイルに合わせて柔軟に選べます。

・講師登録数16万人以上!相性の合う先生が見つかる

「女性講師」「出身校指定」など細かい条件指定も可能。交代も何度でもOK。

そろばんは単なる「計算訓練」ではなく、算数・学習全般の基礎体力を育てる“思考の土台づくり”です。

公文や受験塾との併用によって、より立体的でバランスの良い学力が育まれます。

次章では、「そろばんが苦手な子・不向きな子へのサポート方法」について掘り下げていきます。

そろばんが不向きな子へのサポート・伸ばし方

「うちの子、どうしてもそろばんが苦手みたい…」

そう悩んでいる保護者の方は少なくありません。

しかし、“不得意=ムリ”ではありません。

ほんの少しの工夫や関わり方を変えるだけで、そろばんへの印象や成果は大きく変わります。

ここでは、そろばんが不向きに感じる子へのサポート方法と、家庭でできる対策を紹介します。

苦手意識を克服する工夫と実例紹介

そろばんへの苦手意識は、最初の“つまづき”や“否定的な声かけ”がきっかけになっていることが多いです。

【よくある原因】

- できなかったことばかりを指摘された

- 周りと比較されて焦りや劣等感を抱いた

- 手の動きと数字の一致に違和感を持った

✅ 東谷珠算塾 実例①:年長男子Aくん(泣いてばかりでそろばんが嫌いな受講生)

・1日3分の“ゲーム感覚”そろばんに切り替え

・「正解したら1ポイント」方式で楽しく変換

・2か月後、自分から「今日はそろばんやる」と言い出すように

✅ 東谷珠算塾 実例②:年長女子Bちゃん(30分間に3問程度しか解かない集中力がない受講生)

・練習前に数十秒の指ならしで、問題を解く間は集中する環境を習慣化

・5問を5分以内に解くことを目標に時間計測

・従来「30分間に3問程度」→「30分間に1~2ページ(20問前後)」に成長

✅ 東谷珠算塾 実例③:小学校高学年男子Cくん(ADHDの特性で集中力がない受講生)

・通常受講生が10分間で時間計測する問題を半量で5分間で時間計測

・やり直しの時はおしゃべりしながらでOK、ただし手を動かしながらすると約束

・入塾時6級→1年後2級に成長

✅ 東谷珠算塾 実例④:小学校低学年女子Dちゃん(理解力が低い受講生)

・進級ではなく基礎の習得を重視

・リズムに合わせて語呂で計算のルールを暗記

・ゲーム形式の問題出題で瞬発力と理解力の向上

苦手を克服する最大のカギは、「成功体験」と「共感的な声かけ」です。

- 「今の音、すごくきれいだったね」

- 「昨日よりミスが減ったよ!」

- 「ママも昔そろばんやったけど、最初は難しかったよ」

こうした対話が、子どもに「自分にもできるかも」と思わせる土台になります。

指先・感覚・論理的思考を育てる家庭練習法

そろばんが苦手な子の多くは、“手で感じる感覚”や“空間認知力”、“数字の感覚”が弱めです。

そこで、いきなり珠を弾かせるのではなく、土台となる感覚育てから始めるのがおすすめです。

【家庭でできる感覚強化メニュー】

- ピンセットで豆を移す → 指先コントロール強化

- ストップウォッチで10秒を当てる → 時間感覚+集中

- そろばんを使わず「エアそろばん」 → 空間イメージを育成

- おはじき・パズル → 数のかたまり感を体感する遊び

また、毎日「やる」のではなく、「触れる」くらいのハードルでOK。

継続によって自然に「感覚が整ってくる」と、珠を弾くことにも抵抗がなくなります。

つまずきやストレスを減らすためにできる工夫

つまずきを感じている子は、必ず“何かを我慢している”状態です。

ストレスを抱えたまま練習を続けると、やがて拒否反応になってしまうこともあります。

【ストレス軽減の工夫】

- 「1問だけ」練習 → 最低ラインをぐっと下げる

- タイマーではなく、好きなBGMを流してリラックス練習

- 先生に「進級」以外の目標(○分間静かに弾く等)を設定してもらう

- 親が“練習監督”にならず、“応援者”の立場に回る

大切なのは、「やめる前に“軽くする”」という選択肢を知っておくことです。

心と体のハードルを少しずつ下げることで、自然と「できるかも」が生まれる環境になります。

まとめ|子どもに合った“そろばんの学び方”で、才能はきっと伸びる

この記事では、そろばんに関して多くの保護者が抱く以下のような悩みにお応えしてきました。

- 「うちの子はそろばんが向いてる?向いてない?」

- 「得意にするにはどうしたらいいの?」

- 「進級が遅いのは、才能の問題?」

- 「教材や教室、どう選べばいいかわからない…」

こうした疑問に対し、実例・学習法・練習環境・試験対策・家庭でできる工夫など、あらゆる角度から丁寧に解説してきました。

記事のポイント総まとめ

- 得意な子には共通点あり:集中力・計算力・モチベーションが高い

- 不得意でも対応次第で伸びる:「苦手=ムリ」ではなく、環境調整がカギ

- 上達のコツは“合う教材+習慣化”:タイマー練習・小さな成功体験が効果的

- 教室選びが分かれ道に:指導スタイルと家庭の方針が合っていることが重要

- 進級対策はスケジュール管理と模試活用:3級・1級への近道に

- 受験や学校成績にも好影響:計算力・集中力・論理思考の基礎を育てる

- 苦手な子には“やさしく・軽く・寄り添う”練習法が◎

保護者の方へのメッセージ

「そろばんを続けるかやめるか」

「このまま伸びるのか心配」

そんな気持ちは、どの家庭でも一度は通る道です。

大切なのは、“その子に合った学び方”を一緒に見つけてあげること。

得意な子にはもっと楽しく、

苦手な子にはできる喜びを。

どちらにも、そろばんが“人生の武器”になり得る可能性があります。

「諦めずに1つのことを頑張る」ことも、素晴らしい才能の1つです。

計算力が上がることが、そろばんを習う上で1番望ましい成果ですが、

根気強く継続する「忍耐力」「継続力」なども、これからの子供たちの人生にはとても役に立ちます。

無理なく、楽しく、そろばんに向き合いましょう。

まずは体験から、お子さまの適性をチェック!

東谷珠算塾では、「そろばんが好きになるきっかけ作り」を大切にした無料オンライン体験授業を随時実施しています。

- 一人ひとりに合わせた指導で「得意ポイント」を発見

- 無理のないペースで練習の習慣づけが可能

- 全国どこからでもご参加いただけます

✅「向いてるかどうか迷っている」

✅「一度ちゃんと教室で見てほしい」

✅「体験で“できた”を感じさせてあげたい」

小さな成功体験を大切に、着実に自信を育てる指導方針を通じて、多くの子どもたちの目標達成を支援しています。

まずは気軽に、無料オンライン体験授業にご参加ください!

実際の指導内容や雰囲気を体感していただけます。

\入会金や更新料などは不要!/

投稿者プロフィール

-

6歳から19歳までそろばん教室に通塾。

全国大会・地方大会多数出場&優勝・入賞経験多数。

29歳からそろばん講師を始め、

オンラインでのマンツーマンレッスンを中心に

現在は30名の生徒を指導中。

趣味は、ゲーム、アニメ、漫画、映画、

YouTube、ネイル、手芸、食べること。

生粋の大阪人です。

最新の投稿

お知らせ2026年1月5日【2026年】新年のご挨拶|数字で楽しむお正月|干支・語呂・そろばんに込められた「意味」と「願い」

お知らせ2026年1月5日【2026年】新年のご挨拶|数字で楽しむお正月|干支・語呂・そろばんに込められた「意味」と「願い」 お知らせ2025年12月17日【重要】年末年始の休講期間について(12/28〜1/4)

お知らせ2025年12月17日【重要】年末年始の休講期間について(12/28〜1/4) お知らせ2025年8月8日知育教育メディア「mapamo」様より取材を受けました!

お知らせ2025年8月8日知育教育メディア「mapamo」様より取材を受けました! そろばんの知識2025年5月9日そろばんが向いてない?進級が遅い子の特徴と続けるべきか迷った時の判断基準

そろばんの知識2025年5月9日そろばんが向いてない?進級が遅い子の特徴と続けるべきか迷った時の判断基準